C’è sempre un momento, dopo una tragedia, in cui le parole sembrano girare a vuoto.

Le ripetiamo: disagio, solitudine, rabbia, sgomento, fragilità.

Le usiamo come si usano i cerotti, per coprire in fretta qualcosa che fa paura guardare davvero.

La notizia dell’accoltellamento a La Spezia dentro una scuola, come prima quella di Crans Montana e tanti altri fatti simili, riporta al centro alcune domande che non si possono evitare:

che mondo stiamo lasciando agli adolescenti?

Che mondo li sta crescendo?

Quali ideali, esempi, modelli e aspirazioni seguono e cercano?

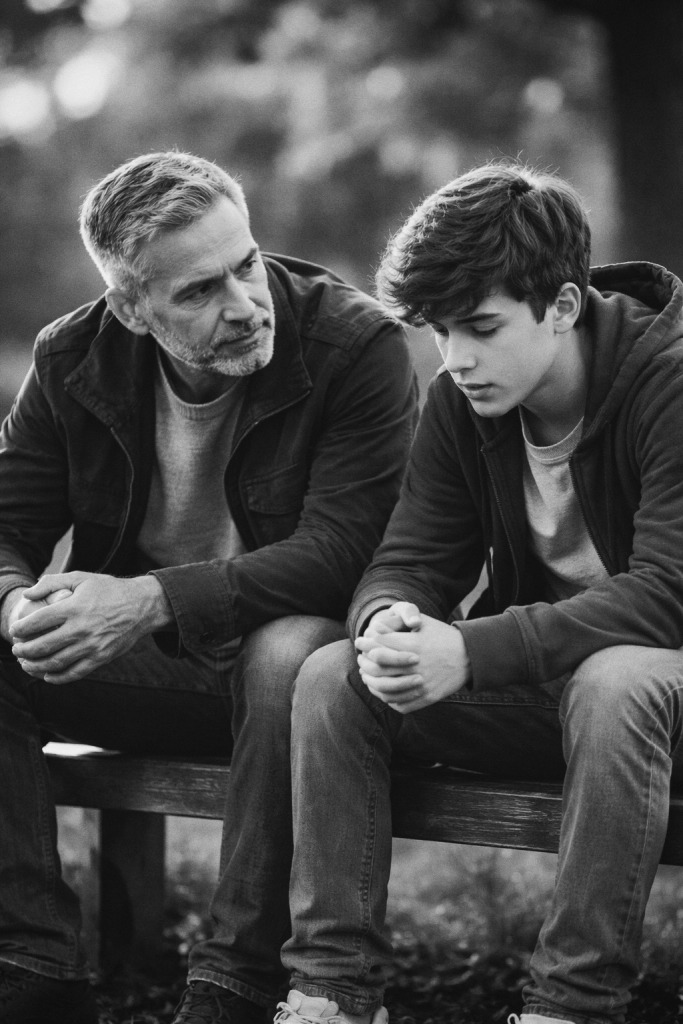

Li osserviamo da lontano, spesso con fastidio.

Li giudichiamo rumorosi, distratti, aggressivi, chiusi nei telefoni. Ma raramente ci chiediamo cosa stanno imparando da noi.

Crescono in un tempo che corre, che pretende tutto e subito, che misura il valore in numeri: follower, voti, risultati. Un tempo che parla di successo ma non insegna a fallire, che mostra corpi perfetti e cura dell’immagine ma non spiega come si regge un cuore che si spezza.

La scuola, che dovrebbe essere rifugio, a volte diventa campo di battaglia silenzioso:

tra chi si sente invisibile e chi ha paura di diventarlo, tra chi chiede attenzione urlando e chi si chiude per non essere colpito.

In mezzo, adulti stanchi, sistemi lenti, risposte che arrivano sempre dopo.

Ogni volta che succede qualcosa di irreparabile, diciamo “non doveva accadere”. È vero.

Ma forse dovremmo anche dire: “Non dovevamo non vedere prima”.

Perché nessun gesto nasce dal nulla. Nasce da un vuoto, da una ferita, da una solitudine che è passata troppe volte inosservata.

Gli adolescenti non sono un problema da risolvere.

Sono una storia che stiamo scrivendo insieme, anche quando fingiamo di non tenerne la penna in mano.

E ogni storia, prima di diventare cronaca, è fatta di giorni normali, di segnali piccoli, di silenzi che chiedono di essere ascoltati.

Le orecchie di noi adulti devono restare aperte e in ascolto, per poter sostenere, consigliare, agire davvero. Così come devono restare aperti i nostri occhi e imparare a vederli davvero.

Nel mio lavoro ci provo ogni giorno, anche quando l’educare queste età somiglia a scalare montagne senza sentieri e il terreno frana sotto i piedi.

Anche quando una politica cieca e sorda continua a credere che reprimere sia più facile che prevenire, che punire sia più rapido che capire, non possiamo permetterci di smettere.

Perché le sofferenze dei ragazzi, come dicono i dati e come raccontano le loro vite, non stanno diminuendo. E allora restare connessi non è una parola alla moda: è una responsabilità.

Connessi ai loro silenzi, alle loro paure, alle loro domande storte. Connessi ai loro cuori.

Forse non salveremo il mondo, ma possiamo salvare uno sguardo, una voce, una storia alla volta.

Ed è da lì che ogni cambiamento vero comincia.

Rocco Carta